|

|

|

|

-

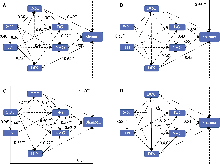

土壤有机碳含量(SOC)、全氮含量(TN)、溶解性有机碳含量(DOC)、溶解性无机氮含量(DIN)、β-1,4-葡萄糖苷酶活性(BG)、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性(NAG)对土壤微生物多样性(Shannon指数)的直接与间接影响的结构方程模型(SEM)。A, 对照真菌多样性, χ² = 0.34, p = 0.56。B, 火烧真菌多样性, χ² = 0.61, p = 0.43。C, 对照细菌多样性, χ² = 0.12, p = 0.73。D, 火烧细菌多样性, χ² = 2.61, p = 0.11。实线代表显著路径(*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001), 虚线代表不显著路径(p > 0.05)。

土壤有机碳含量(SOC)、全氮含量(TN)、溶解性有机碳含量(DOC)、溶解性无机氮含量(DIN)、β-1,4-葡萄糖苷酶活性(BG)、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性(NAG)对土壤微生物多样性(Shannon指数)的直接与间接影响的结构方程模型(SEM)。A, 对照真菌多样性, χ² = 0.34, p = 0.56。B, 火烧真菌多样性, χ² = 0.61, p = 0.43。C, 对照细菌多样性, χ² = 0.12, p = 0.73。D, 火烧细菌多样性, χ² = 2.61, p = 0.11。实线代表显著路径(*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001), 虚线代表不显著路径(p > 0.05)。

-

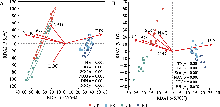

运算分类单元(OTU)水平微生物群落组成和土壤性质的冗余分析(RDA)。A, 真菌群落。B, 细菌群落。BG, β-1,4-葡萄糖苷酶活性; DIN, 溶解性无机氮含量; DOC, 溶解性有机碳含量; NAG, β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性; SOC, 土壤有机碳含量; TN, 土壤全氮含量。

运算分类单元(OTU)水平微生物群落组成和土壤性质的冗余分析(RDA)。A, 真菌群落。B, 细菌群落。BG, β-1,4-葡萄糖苷酶活性; DIN, 溶解性无机氮含量; DOC, 溶解性有机碳含量; NAG, β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶活性; SOC, 土壤有机碳含量; TN, 土壤全氮含量。

-

不同处理土壤微生物群落运算分类单元(OTU)分布韦恩图。A, 真菌。B, 细菌。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。

不同处理土壤微生物群落运算分类单元(OTU)分布韦恩图。A, 真菌。B, 细菌。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。

-

不同处理间土壤微生物运算分类单元(OTU)水平主坐标轴分析(PCoA)。A, 真菌群落β多样性, R2 = 0.90, p = 0.001; B, 细菌群落β多样性, R2 = 0.90, p = 0.001。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。使用ANOSIM法进行组间差异检验, 置换次数为999次。

不同处理间土壤微生物运算分类单元(OTU)水平主坐标轴分析(PCoA)。A, 真菌群落β多样性, R2 = 0.90, p = 0.001; B, 细菌群落β多样性, R2 = 0.90, p = 0.001。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。使用ANOSIM法进行组间差异检验, 置换次数为999次。

-

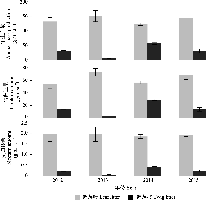

不同处理间土壤真菌和细菌α多样性(用Shannon指数来衡量) (平均值±标准差)。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。***, p < 0.001; ns, 无显著差异。

不同处理间土壤真菌和细菌α多样性(用Shannon指数来衡量) (平均值±标准差)。CB, 未火烧非根际土; CR, 未火烧根际土; FB, 火烧非根际土; FR, 火烧根际土。***, p < 0.001; ns, 无显著差异。

-

林火对根际和非根际土壤酶活性的影响(平均值±标准差)

林火对根际和非根际土壤酶活性的影响(平均值±标准差)

-

林火对大兴安岭兴安落叶松林根际和非根际土壤性质的影响(平均值±标准差)

林火对大兴安岭兴安落叶松林根际和非根际土壤性质的影响(平均值±标准差)

-

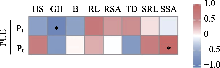

不同处理下杉木根系磷利用效率与各形态指标之间相关性分析。P1, 充足供磷处理下添加正癸烷; P0, 不供磷处理下添加正癸烷。*, p < 0.05。B, 干物质量; GH, 地径; HS, 苗高; PUE, 磷利用效率; RL, 根长; RSA, 根表面积; SRT, 比根长; SSA, 比表面积; TD, 组织密度。

不同处理下杉木根系磷利用效率与各形态指标之间相关性分析。P1, 充足供磷处理下添加正癸烷; P0, 不供磷处理下添加正癸烷。*, p < 0.05。B, 干物质量; GH, 地径; HS, 苗高; PUE, 磷利用效率; RL, 根长; RSA, 根表面积; SRT, 比根长; SSA, 比表面积; TD, 组织密度。

-

不同供磷水平下添加外源正癸烷后杉木苗高(A)、地径(B)、根长(C)、根表面积(D)、干物质量(E)、比根长(F)、比表面积(G)和组织密度(H)的影响(平均值±标准误)。P1, 充足供磷处理下添加正癸烷; P0, 不供磷处理下添加正癸烷。*, p < 0.05; ns, p ≥ 0.05。

不同供磷水平下添加外源正癸烷后杉木苗高(A)、地径(B)、根长(C)、根表面积(D)、干物质量(E)、比根长(F)、比表面积(G)和组织密度(H)的影响(平均值±标准误)。P1, 充足供磷处理下添加正癸烷; P0, 不供磷处理下添加正癸烷。*, p < 0.05; ns, p ≥ 0.05。

-

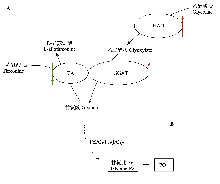

差异表达蛋白(DEP)在甘氨酸代谢相关途径中富集情况(A)和甘氨酸活化难溶性铁磷过程(B)。红色箭头表示DEP在P0 vs. P1中上调表达, 绿色箭头表示DEP在P0 vs. P1中下调表达。B引用于Trevisan等(2024)。GGAT, 谷氨酸-乙二醛氨基转移酶; HAO, (S)-2-羟基酸氧化酶; TA, 苏氨酸醛缩酶。

差异表达蛋白(DEP)在甘氨酸代谢相关途径中富集情况(A)和甘氨酸活化难溶性铁磷过程(B)。红色箭头表示DEP在P0 vs. P1中上调表达, 绿色箭头表示DEP在P0 vs. P1中下调表达。B引用于Trevisan等(2024)。GGAT, 谷氨酸-乙二醛氨基转移酶; HAO, (S)-2-羟基酸氧化酶; TA, 苏氨酸醛缩酶。

-

不同处理下杉木根系差异表达蛋白(DEP)的KOG注释(A)、蛋白结构域(B)和KEGG通路(C)富集情况。

不同处理下杉木根系差异表达蛋白(DEP)的KOG注释(A)、蛋白结构域(B)和KEGG通路(C)富集情况。

-

不同处理下杉木根系差异表达蛋白(DEP)的数量(A)、GO分类注释(B)及亚细胞定位(C)。

不同处理下杉木根系差异表达蛋白(DEP)的数量(A)、GO分类注释(B)及亚细胞定位(C)。

-

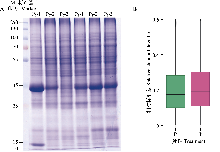

不同处理下杉木根系蛋白组学的蛋白凝胶电泳图(A)和相对标准差分析(B)。M, 标准分子量。P0, 不供磷下添加正癸烷处理; P1, 充足供磷下添加正癸烷处理。

不同处理下杉木根系蛋白组学的蛋白凝胶电泳图(A)和相对标准差分析(B)。M, 标准分子量。P0, 不供磷下添加正癸烷处理; P1, 充足供磷下添加正癸烷处理。

-

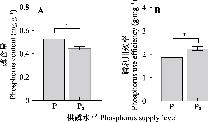

不同供磷水平下添加外源正癸烷对杉木根系磷含量(A)及磷利用效率(B)的影响(平均值±标准误)。P0, 不供磷下添加正癸烷处理; P1, 充足供磷下添加正癸烷处理。*, p < 0.05。

不同供磷水平下添加外源正癸烷对杉木根系磷含量(A)及磷利用效率(B)的影响(平均值±标准误)。P0, 不供磷下添加正癸烷处理; P1, 充足供磷下添加正癸烷处理。*, p < 0.05。

-

改良1/4霍格兰营养液配方

改良1/4霍格兰营养液配方

-

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落叶和凋落枝的碳氮归还量及残留量。窄叶鲜卑花图案改自《中国植物志》第36卷 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1990)。RF为凋落物渐近线模型中的“渐进值”。

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落叶和凋落枝的碳氮归还量及残留量。窄叶鲜卑花图案改自《中国植物志》第36卷 (中国科学院中国植物志编辑委员会, 1990)。RF为凋落物渐近线模型中的“渐进值”。

-

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶分解过程中的质量残留率和碳氮残留率(平均值±标准误, n = 3)。

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶分解过程中的质量残留率和碳氮残留率(平均值±标准误, n = 3)。

-

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶分解模型的比较

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶分解模型的比较

-

凋落物类型(LT)和采样时间(ST)及二者的交互作用(LT × ST)对川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落物的年生产量和碳氮归还量的影响

凋落物类型(LT)和采样时间(ST)及二者的交互作用(LT × ST)对川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落物的年生产量和碳氮归还量的影响

-

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶的年产量和碳氮归还量(平均值±标准误, n = 3)。

川西高寒窄叶鲜卑花灌丛凋落枝和凋落叶的年产量和碳氮归还量(平均值±标准误, n = 3)。

|

|